Ci sono universi che

prendono forma dal basso, da quello sguardo che si innalza verso il

cielo, ma con i piedi incatenati al suolo. Sono anime che aspirano

in alto, a una felicità promessa, ma mai mantenuta dalla forza di

un destino scomodo, doloroso, umile. Jeong-Sun è

il canto degli ultimi, un poema degli ignorati scritto con

l’inchiostro tinto nel neorealismo, e pennellato di attualità.

E così, nell’opera prima

di Jihye Jeong si ritrovano i fantasmi che hanno

abitato le opere di Rossellini e De

Sica (senza dimenticarci quelle regalateci da un cult come

Parasite); sono esistenze ordinarie, ricche nell’animo

e umili nel contenuto sociale. Ma tra gli inframezzi di

un’esistenza che pare vivere e respirare all’accensione di una

cinepresa, scorre il senso di paura e dolore che colpisce l’animo

femminile, urtandone la sensibilità e deteriorandone la sicurezza.

È il timore di perdere il controllo del proprio corpo, di

tramutarsi in carne da macello per il consumo voyeuristico altrui.

Racconto degli ignorati, e denuncia sociale di un male che

incancrenisce l’essere umano, sviluppandosi in metastasi lungo dita

che scorrono e occhi che scrutano video virali, si muove nell’opera

l’ombra distruttiva del revenge porn e del body

shaming.

Jeong-Sun non si eleva soltanto a prestanome di

una pellicola tanto semplice, quanto umanamente commovente, ma

anche portavoce di tante lacrime nascoste, visi celati sotto

cuscini di vergogna, corpi depredati della propria intimità, ed

esistenze spogliate della propria dignità.

Jeong-Sun, la

trama

Jeong-sun (Kim

Kum-soon) è una donna di mezza età che lavora in una

fabbrica. Attacca quando fuori è ancora buio, accompagnata ogni

giorno dalla figlia (Yun Seon-a), prossima al

matrimonio. Di buon umore e umile estrazione, Jeong-sun finisce per

instaurare una relazione con un nuovo collega, il coetaneo Yeong-su

(Cho Hyeon-woo). Un legame felice e tranquillo,

fino a quando l’uomo non decide di immortalarla in un video che

cambierà l’esistenza di tutti.

Il canto degli

ultimi

È il teatro

dell’esistenza quello allestito da Jihye Jeong nel

suo Jeong-Sun. Una cinepresa fissa, granitica, la

sua, di chi si limita a osservare lasciando che siano i personaggi

a muoversi e infondere linfa vitale alla propria opera. È un cinema

che si nasconde dietro la potenza della quotidianità, che reduplica

lo scorrere della realtà al di là dello schermo, aderendo

perfettamente a quell’ideale di finestra sulla realtà agognata dal

cinema classico. Ma nell’universo filtrato dall’obiettivo di

Jihye Jeong non vi è alcun intento edulcorante

dell’universo colto in essere; ancorandosi a uno sguardo che tutto

coglie e registra dal basso – prendendo cioè corpo da quel

sottosuolo antropologico da cui i suoi stessi protagonisti prendono

vita – la cinepresa di Jihye Jeong si fa

penna adattante un saggio sullo sfruttamento operaio e del corpo

femminile in un paese come quello sud-coreano ancora profondamente

maschilista e dominato da logiche patriarcali.

Duplice colpo al

cuore

Lucido, onesto e

ferocemente sincero, il film è una rappresentazione diretta, ai

margini del documentario, un quadro sociale imbastito con cura

dalla propria autrice. Lontano da ogni manierismo stilistico, e da

virtuosismi registici, la macchina da presa stila un discorso

semplice nel linguaggio, e altrettanto facilmente comprensibile

nella sua lettura. Jeong-Sun scorre sul binario di

un’esistenza ordinaria, ma è proprio grazie a questa esacerbata

normalità, che la sua protagonista si eleva a perfetto testimone, e

massimo rappresentante, di quelle mani che soffocano, e dossi che

rallentano, la serenità delle donne tanto in Sud-Corea, che nel

resto del mondo.

In

Jeung-Sun vivono due anime distinte, e all’interno

di esse scorrono duplici moniti di carattere sociali volti a

schiaffeggiare un sistema ambizioso, che tanto chiede e poco offre.

Ingenua, mite, e perlopiù preoccupata per l’abito da sposa della

figlia, la donna si fa guida dantesca tra le fila di un sistema

aziendale che al merito e alla gratificazione personale, preferisce

un impianto dittatoriale e psicologicamente degradante. Tra notti

spese al lavoro, e minacce da parte di un caporeparto insoddisfatto

della propria esistenza, la Jeong-Sun operaia vive

comunque di un certo ottimismo che la trascina tra i corridoi della

fabbrica a testa alta e il sorriso stampato in faccia. È una donna

che si accontenta delle piccole cose; una calamita umana verso cui

la cinepresa della Jeong non riesce a distaccarsi, inseguendola a

debita distanza e privandosi di movimenti che ne denuncerebbero la

presenza.

Quella che subentra nella

seconda parte dell’opera è invece una donna colpita nell’animo e

depredata della propria intimità. Quella relazione tenuta nascosta,

quasi adolescenziale, con il nuovo collega, si tramuta in culla di

una condivisione social che infanga la reputazione della

protagonista, tra commenti al vetriolo e giudizi taglienti come

lame affilate. Il viso prima sorridente si tramuta in una maschera

del dolore, sfregiato dal tradimento e appesantito da una mole di

sguardi che osservano e sparlano alle spalle. Il corpo di

Jeong-Sun si fa così statua granitica, un automa

che si muove nello spazio d’azione con meccanicità, attivata

soltanto da un’audacia e da una sete di rivendicazione personale

che tutto prende e distrugge con la forza della propria rabbia. Un

cambiamento reso tangibile e tormentato dall’interpretazione

profonda e convincente di una Kim Kum-soon

perfettamente in parte. Non sembrano esistere confini tra l’attrice

e il proprio personaggio: un’unione perfetta che trascina con

naturalezza lo spettatore all’interno della vita della donna,

assimilandone gli attimi di felicità, e interiorizzandone i

fulminei attimi di dolori.

Ambienti che

modellano, sguardi che distruggono

Affidando alla potenza di

campi lunghi, e piani medi, la regista coglie e staglia i propri

personaggi all’interno di un ambiente sociale e lavorativo di cui

essi si elevano a parte integranti e tessere imprescindibili alla

sua perfetta resa visiva. Gli uomini e le donne che scorrono

davanti alla cinepresa vanno oltre la propria natura umana, per

legarsi in maniera armonica al mondo che li circonda; sono universi

che li modellano come cera malleabile, e li influenzano

determinandone scelte e conseguenze di azioni o pensieri. Sono

ambienti illuminati da una luce naturale, sebbene colorata da tinte

fredde, cromatismi gelidi, che tutto rimandano a legami

interpersonali pronti a recidersi e spezzarsi, proprio come iceberg

bruciati dal fuoco della vendetta.

Cristallizzata in una

circolarità eterna, che vive e si sviluppa lungo una reiterazione

di eventi elevati a riti quotidiani, l’esistenza di Jeong-Sun è una

giostra pronta a ripetere ogni giorno, in maniera sempre uguale e

sempre diversa. L’entrata e l’uscita dalla fabbrica, le scatole da

chiudere in catena di montaggio, i rumori del traffico urbano,

l’incontro con l’ubriaca al di fuori del motel, sono punti fermi

nella vita dei personaggi; momenti colmi di sollievo perché carichi

di una quotidianità priva di sorpresa, e per questo di eventuali

minacce.

Inserendosi come un

fulmine a ciel sereno nella tranquillità della propria, ordinaria,

esistenza, la condivisione di un filmato intimo, dove il corpo si

mostra e la bocca canta, è un punto di svolta, un ribaltamento

interiore di una linea che scorre piatta, un extrasistole che

irrompe defibrillando intere esistenze; è l’inedito che distrugge,

per poi ricostruire, un nuovo tempio vitale, nell’attesa di un

ultimo canto liberatorio, in cui la catarsi si sveste di violenza

per esplodere di speranza. Una speranza illusoria, forse, ma

sufficiente per innalzare il punto di ripresa di una cinepresa che

dal basso si alza verso l’alto, verso quel cielo in cui volare

liberi senza pensieri, senza restrizioni, senza mani che scorrono

su cellulari, o labbra che proferiscono ordini con saccente,

tossica, mascolinità.

10. Ha recitato in celebri

serie TV. L’attrice debutta sul piccolo schermo recitando

in alcuni piccoli ruoli in serie come Supernatural (2007),

Aliens in America (2008) e The L World (2009).

Ottiene una prima popolarità grazie a Majority Rules!

(2009). Nel 2012 diventa poi nota per il ruolo di Charlie Matherson

in Revolution, dove recita fino al 2014. Successivamente è

nel cast di MacGyver 2016, dove recita ancora oggi dal

2016. Allo stesso tempo diventa nota per il suo ruolo di Hailey

Upton in

10. Ha recitato in celebri

serie TV. L’attrice debutta sul piccolo schermo recitando

in alcuni piccoli ruoli in serie come Supernatural (2007),

Aliens in America (2008) e The L World (2009).

Ottiene una prima popolarità grazie a Majority Rules!

(2009). Nel 2012 diventa poi nota per il ruolo di Charlie Matherson

in Revolution, dove recita fino al 2014. Successivamente è

nel cast di MacGyver 2016, dove recita ancora oggi dal

2016. Allo stesso tempo diventa nota per il suo ruolo di Hailey

Upton in

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. L’attrice ottiene una buona

popolarità nel momento in cui recita nella soap opera La valle

dei pini (2008). Con la visibilità raggiunta, entra poi a far

parte di Ugly Betty (2009), con

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. L’attrice ottiene una buona

popolarità nel momento in cui recita nella soap opera La valle

dei pini (2008). Con la visibilità raggiunta, entra poi a far

parte di Ugly Betty (2009), con  Yaya DaCosta in Chicago

Med

Yaya DaCosta in Chicago

Med

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. L’attrice inizia a farsi conoscere

sul piccolo schermo grazie al suo ruolo nella serie Squadra

emergenza (1999-2005), dove ricopre il ruolo di Kim Zambrano.

Negli anni recita anche in titoli come 24 (2004-2007),

The Nine (2006-2007), Lipstick Jungle (2008-2009)

e

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. L’attrice inizia a farsi conoscere

sul piccolo schermo grazie al suo ruolo nella serie Squadra

emergenza (1999-2005), dove ricopre il ruolo di Kim Zambrano.

Negli anni recita anche in titoli come 24 (2004-2007),

The Nine (2006-2007), Lipstick Jungle (2008-2009)

e  Kim Raver in Una notte al

museo

Kim Raver in Una notte al

museo

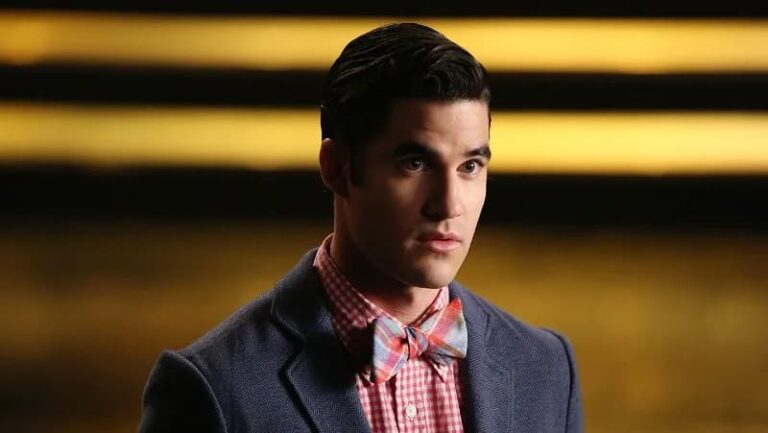

10. È il protagonista di

una nota serie comedy. Il grande successo

dell’attore è dovuto tutto al ruolo di Sheldon Cooper nella sit-com

10. È il protagonista di

una nota serie comedy. Il grande successo

dell’attore è dovuto tutto al ruolo di Sheldon Cooper nella sit-com

5. Ha vinto numerosi

premi. Particolarmente apprezzato per il suo ruolo nella

serie, l’attore è stato premiato con ben quattro Emmy Awards come

miglior attore in una serie TV commedia. Sempre per lo stesso ruolo

ha anche vinto un Golden Globe e un Critic’s Choice Television

Awards. È stato poi premiato per due volte come attore preferito in

una serie TV commedia ai People’s Choice Awards. Vanta infine sette

nomination ai SAG Awards e cinque ai Satellite Award.

5. Ha vinto numerosi

premi. Particolarmente apprezzato per il suo ruolo nella

serie, l’attore è stato premiato con ben quattro Emmy Awards come

miglior attore in una serie TV commedia. Sempre per lo stesso ruolo

ha anche vinto un Golden Globe e un Critic’s Choice Television

Awards. È stato poi premiato per due volte come attore preferito in

una serie TV commedia ai People’s Choice Awards. Vanta infine sette

nomination ai SAG Awards e cinque ai Satellite Award.

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. Nell’anno del suo debutto l’attrice

ottiene da subito una serie di ruoli che le permettono di diventare

un volto affermato del piccolo schermo. Recita infatti nelle serie

Neighbours (2003-2008), Le isole dei pirati

(2003), e The Sleepover Club (2003-2004), grazie al quale

ottiene maggior popolarità. Successivamente prende parte ad alcuni

episodi di serie come Blue Water High

(2006), Rush (2008), All Saints (2009) e

Nikita (2013), con l’attrice

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. Nell’anno del suo debutto l’attrice

ottiene da subito una serie di ruoli che le permettono di diventare

un volto affermato del piccolo schermo. Recita infatti nelle serie

Neighbours (2003-2008), Le isole dei pirati

(2003), e The Sleepover Club (2003-2004), grazie al quale

ottiene maggior popolarità. Successivamente prende parte ad alcuni

episodi di serie come Blue Water High

(2006), Rush (2008), All Saints (2009) e

Nikita (2013), con l’attrice  5. È la protagonista della

serie. Benché sia impostata come un racconto corale, il

cuore delle vicende di The 100 è il personaggio ricoperto

dalla Taylor, Clarke Griffin. Questa assumerà sempre più spazio

all’interno della serie, diventando co-leader del gruppo dei

protagonisti. Proprio per la sua importanza nella serie, l’attrice

è l’unico membro del cast ad essere comparsa in tutti gli episodi

della serie tranne uno.

5. È la protagonista della

serie. Benché sia impostata come un racconto corale, il

cuore delle vicende di The 100 è il personaggio ricoperto

dalla Taylor, Clarke Griffin. Questa assumerà sempre più spazio

all’interno della serie, diventando co-leader del gruppo dei

protagonisti. Proprio per la sua importanza nella serie, l’attrice

è l’unico membro del cast ad essere comparsa in tutti gli episodi

della serie tranne uno.

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. Cumming esordisce sul piccolo

schermo partecipando ad alcuni episodi di serie come Shadow of

the Stone (1987), Take the High Road (1988), The

High Life (1994-1995) e The L World (2006). Diventa

poi celebre grazie al ruolo di Eli Gold nella serie

10. Ha recitato in celebri

prodotti televisivi. Cumming esordisce sul piccolo

schermo partecipando ad alcuni episodi di serie come Shadow of

the Stone (1987), Take the High Road (1988), The

High Life (1994-1995) e The L World (2006). Diventa

poi celebre grazie al ruolo di Eli Gold nella serie

Jennifer Morrison in Dr.

House

Jennifer Morrison in Dr.

House 3. Il personaggio

protagonista è stato scritto per lei. Uno dei motivi che

ha portato l’attrice a lasciare la serie

3. Il personaggio

protagonista è stato scritto per lei. Uno dei motivi che

ha portato l’attrice a lasciare la serie

10. Ha recitato in celebri

film. L’attore debutta al cinema nel 2008 recitando in

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, con

10. Ha recitato in celebri

film. L’attore debutta al cinema nel 2008 recitando in

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, con  Dylan Minnette in Prison

Break

Dylan Minnette in Prison

Break

Brec Bassinger in

Brec Bassinger in

5. Ha diretto un

episodio. Nel 2019, ormai “veterano” della serie, l’attore

decide di esordire alla regia dirigendo l’episodio

5. Ha diretto un

episodio. Nel 2019, ormai “veterano” della serie, l’attore

decide di esordire alla regia dirigendo l’episodio

1. Una vita tra serie

tv. L’attrice ha recitato in moltissime serie tv,

debuttando sul piccolo schermo grazie a Earthsea (2005),

per poi proseguire con Edgemont (2001-2005),

1. Una vita tra serie

tv. L’attrice ha recitato in moltissime serie tv,

debuttando sul piccolo schermo grazie a Earthsea (2005),

per poi proseguire con Edgemont (2001-2005),  8. Ha fondato un sito

web. Insieme alla produttrice della serie, Kendra

Voth, l’attrice ha fondato Girls By Design, un

sito web in cui le ragazze adolescenti possono incontrarsi per

esplorare, esprimere, creare e realizzare insieme le loro

potenzialità. L’attrice partecipa attivamente al sito, presentando

gli scritti di Sima Kumar, Kailin Gow e

Tammy Lelie. Inoltre, hanno collaborato al sito

anche Allison Mack e Caitlin

Crosby.

8. Ha fondato un sito

web. Insieme alla produttrice della serie, Kendra

Voth, l’attrice ha fondato Girls By Design, un

sito web in cui le ragazze adolescenti possono incontrarsi per

esplorare, esprimere, creare e realizzare insieme le loro

potenzialità. L’attrice partecipa attivamente al sito, presentando

gli scritti di Sima Kumar, Kailin Gow e

Tammy Lelie. Inoltre, hanno collaborato al sito

anche Allison Mack e Caitlin

Crosby.