Gestire una storia di passaggio è un compito particolarmente delicato e complicato. Con Le Due Torri, Peter Jackson aveva dimostrato di essere ben in grado di manipolare un materiale, letteralmente, senza capo né coda, ma con Lo Hobbit – La desolazione di Smaug le cose sono ben diverse.

Dopo la rocambolesca fuga dagli Orchi capitanati da Azog il Profanatore, grazie al provvidenziale intervento di Gwaihir e delle altre Aquile, Bilbo, Thorin, Gandalf e tutta la compagnia di Nani sono diretti ad Est, verso la Montagna Solitaria, dove dimora il Drago Smaug. Ma prima si trovano a dover attraversare il Bosco Atro e tutti i pericoli che in esso sono annidati: orchi, ragni giganti e non ultimi gli elfi silvani, molto diversi dai loro lontani parenti di Gran Burrone, e decisamente meno inclini all’ospitalità. Intanto, separatosi dal gruppo, Gandalf è alle prese con un mistero, un minaccioso addensarsi di un’ombra che si pensava sconfitta ma che potrebbe gettare il mondo intero nel caos.

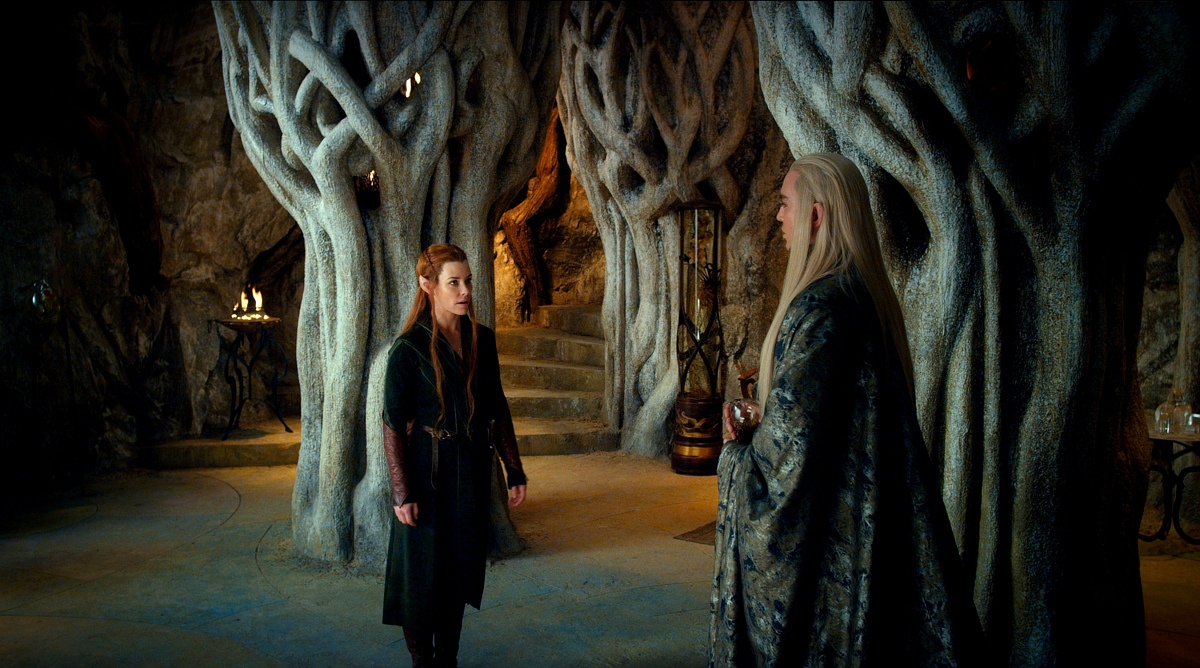

La grande attesa intorno agli elfi silvani, di cui facciamo l’effettiva conoscenza in questo film, delude le aspettative, regalandoci dei ritratti poco accattivanti, a partire dal ritrovato Legolas, passando per Re Thranduil, fino all’invenzione jacksoniana Tauriel. Protagonista di tutta la parte finale del film è ovviamente il drago Smaug, splendidamente realizzato e animato grazie ad un mix di mocap e CGI. Le scene nel cuore della Montagna Solitaria sono innegabilmente affascinanti e il piccolo Bilbo, contrapposto al possente Smaug ci regala un po’ di quello spirito avventuroso e anche giocoso di cui è permeato il romanzo, e che nel film si vuole a tutti i costi sostituire con un senso di epicità che stenta ad attecchire.