RoboCop è il film culto del 1987 è diretto da Paul Verhoeven e con protagonisti nel cast Alex Murphy, Nancy Allen e Dan O’Herlihy.

- Anno: 1987

- Regia: Paul Verhoeven

- Cast: Alex Murphy, Nancy Allen, Dan O’Herlihy

Trama: Detroit, anni ’80. La città è nel caos causa il crimine crescente e le precarie condizioni in cui si trovano a lavorare le forze dell’ordine. La multinazionale OCP stipula un contratto con l’amministrazione comunale per dirigere il dipartimento di polizia; in particolare, propone il prototipo di un robot chiamato ED209, “Enforcement Droid 209”, con la funzione di controllare il crimine e di garantire enormi profitti nel mercato militare. In realtà, la stessa azienda è collusa con uno dei capi del crimine locale, Clarence Boddicker, uomo senza scrupoli che dirige una banda di criminali sanguinari.

Trama: Detroit, anni ’80. La città è nel caos causa il crimine crescente e le precarie condizioni in cui si trovano a lavorare le forze dell’ordine. La multinazionale OCP stipula un contratto con l’amministrazione comunale per dirigere il dipartimento di polizia; in particolare, propone il prototipo di un robot chiamato ED209, “Enforcement Droid 209”, con la funzione di controllare il crimine e di garantire enormi profitti nel mercato militare. In realtà, la stessa azienda è collusa con uno dei capi del crimine locale, Clarence Boddicker, uomo senza scrupoli che dirige una banda di criminali sanguinari.

In questo clima di corruzione e anarchia operano Alex Murphy e Anne Lewis, poliziotti onesti e scrupolosi, i quali, durante una ronda, incrociano proprio la banda di Boddicker. Tra i poliziotti e i delinquenti infuria la sparatoria: Lewis viene tramortita e creduta morta, mentre Murphy viene barbaramente mutilato e ridotto in fin di vita a colpi di fucile.

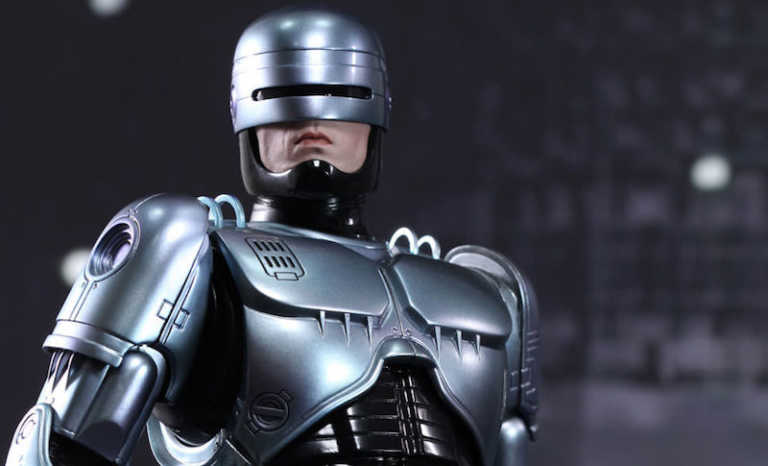

Ridotto a un vegetale con nessuna possibilità di sopravvivere, il poliziotto viene impiegato per la costruzione di Robocop: le parti mutilate, ovvero la maggior parte del corpo, vengono sostituite da protesi meccaniche rivestite da una corazza di titanio e kevlar. Il suo cervello viene affiancato ad un sistema informatico in cui è inserita la programmazione di base e 3 direttive inviolabili (più una nascosta) che determineranno il suo comportamento di agente di polizia e di obbedienza verso i funzionari OCP. Ciò che ne viene fuori è un robot con il cuore e la testa di un uomo.

Robocop in poche settimane cattura molte bande criminali, risolve furti e casi di violenze, diventando un eroe. Ma ora gli spetta il compito più difficile: sgominare la banda di Boddicker, nonché i dirigenti della polizia corrotti con la multinazionale OCP; ma anche dimenticare una vita passata che ormai non gli appartiene più

Analisi: Robocop – Il futuro della legge è un film del 1987 diretto da Paul Verhoeven e prodotto dalla Orion Pictures. Autentico cult degli anni ‘80 ambientato in un prossimo futuro, il lungometraggio è un violento e cinico mix tra poliziesco e fantascientifico. Amato dai giovani dell’epoca al pari di Terminator, Robocop ispirò anche diversi fumetti, vari videogiochi e quattro serie televisive, tutti aventi per protagonista un agente di polizia cyborg.

Analisi: Robocop – Il futuro della legge è un film del 1987 diretto da Paul Verhoeven e prodotto dalla Orion Pictures. Autentico cult degli anni ‘80 ambientato in un prossimo futuro, il lungometraggio è un violento e cinico mix tra poliziesco e fantascientifico. Amato dai giovani dell’epoca al pari di Terminator, Robocop ispirò anche diversi fumetti, vari videogiochi e quattro serie televisive, tutti aventi per protagonista un agente di polizia cyborg.

RoboCop

A differenza dei due sequel successivi, usciti nel 1990 e nel 1993, i quali ebbero molto meno successo, la trama di questa pellicola lascia spazio anche a sentimenti e flashback malinconici, che hanno proprio l’obiettivo di mettere in risalto il lato umano del cyborg protagonista, che rimane in parte ancora un essere umano.

La regia porta la firma dell’olandese Paul Verhoeven, che dopo Robocop firmò altri due film di grande successo: Atto di forza e Basic instinct; non male fu anche il seguito commerciale di Showgirls, Starship troopers e L’uomo senza ombra. Dopo sette anni, nel 2007, torna con l’apprezzato Black Blook, mentre De stille kracht uscito lo scorso anno, è circolato solo in Olanda.

Meno brillante è stata invece la carriera post-Robocop dell’attore protagonista, Peter Weller, il quale vanta anche la regia di un film: Ricatto senza fine del 1997 è passato quasi inosservato.

Peraltro quest’ultimo rischiava di non figurare neppure in Robocop, giacché Verhoeven aveva pensato inizialmente a Schwarzenegger; ma poi ci ripensò per non dover espandere troppo l’armatura del cyborg, che doveva contenere il fisico troppo muscoloso dell’attore austro-americano.

RoboCop ha vinto anche un Premio Oscar per il Miglior montaggio sonoro, andato a Stephen Hunter Flick e John Pospisil.

Dopo una serie di smentite e contrordini, è stata anche annunciata la data dell’uscita del remake: il 9 agosto 2013, firmato da Jose’ Padilha, che vedrà nelle vesti di Robocop Joel Kinnaman; le indiscrezioni parlano di un cyborg più umano. Staremo a vedere.

Trama: Detroit, anni ’80. La città è nel caos causa il crimine crescente e le precarie condizioni in cui si trovano a lavorare le forze dell’ordine. La multinazionale OCP stipula un contratto con l’amministrazione comunale per dirigere il dipartimento di polizia; in particolare, propone il prototipo di un robot chiamato ED209, “Enforcement Droid 209”, con la funzione di controllare il crimine e di garantire enormi profitti nel mercato militare. In realtà, la stessa azienda è collusa con uno dei capi del crimine locale, Clarence Boddicker, uomo senza scrupoli che dirige una banda di criminali sanguinari.

Trama: Detroit, anni ’80. La città è nel caos causa il crimine crescente e le precarie condizioni in cui si trovano a lavorare le forze dell’ordine. La multinazionale OCP stipula un contratto con l’amministrazione comunale per dirigere il dipartimento di polizia; in particolare, propone il prototipo di un robot chiamato ED209, “Enforcement Droid 209”, con la funzione di controllare il crimine e di garantire enormi profitti nel mercato militare. In realtà, la stessa azienda è collusa con uno dei capi del crimine locale, Clarence Boddicker, uomo senza scrupoli che dirige una banda di criminali sanguinari.

![Ritorno illustre ne Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno [ATTENZIONE SPOILER] Ritorno illustre ne Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno [ATTENZIONE SPOILER]](https://www.cinefilos.it/wp-content/uploads/2012/05/Il-cavaliere-oscuro-il-ritorno-foto-batman.jpg)