Dopo il trailer clikkatissimo visto martedì ecco la locandina ufficiale italiana e la sinossi lunga di To Rome with Love.

Dopo il trailer clikkatissimo visto martedì ecco la locandina ufficiale italiana e la sinossi lunga di To Rome with Love.

Nel film oltre a Penelope Cruz, Ellen Page, Alec Baldwin

Dopo il trailer clikkatissimo visto martedì ecco la locandina ufficiale italiana e la sinossi lunga di To Rome with Love.

Dopo il trailer clikkatissimo visto martedì ecco la locandina ufficiale italiana e la sinossi lunga di To Rome with Love.

Nel film oltre a Penelope Cruz, Ellen Page, Alec Baldwin

La Legendary Pictures ha diffuso il logo ad alta definizione di Man of Steel, il Superman diretto da Zack Snyder che uscirà negli States il 14 giugno 2013. Sceneggiato da David S.Goyer partendo

La Legendary Pictures ha diffuso il logo ad alta definizione di Man of Steel, il Superman diretto da Zack Snyder che uscirà negli States il 14 giugno 2013. Sceneggiato da David S.Goyer partendo

I guardiani della notte è il film fantasy del 2004 di Timur Bekmambetov e con protagonisti Konstantin Khabenskiy, Vladimir Menshov, Viktor Verzhbitskiy, Aleksey Maklakov, Alexandr Samoylenko, Anna Slyusareva, Mariya Poroshina, Dmitriy Martynov, Anna Dubrovskaya, Ilya Lagutenko, Aleksey Chadov.

I guardiani della notte, la trama: Dopo secoli di combattimenti, le forze della Luce e quelle delle Tenebre (vampiri) hanno stretto un accordo: le forze della Luce faranno la guardia al giorno, quelle delle Tenebre alla notte. Tuttavia, per esercitare il male, i vampiri devono ottenere una “licenza” dalle forze della Luce, e sono sottoposti a certe regole che, se violate, permettono agli agenti della Luce di dare loro la caccia e distruggerli. I membri della Luce e delle Tenebre sono Altri, cioè individui apparentemente del tutto simili ai comuni mortali, dotati però di straordinarie poteri e magiche risorse. Secondo un’antica profezia, arriverà un Altro, il più grande di ogni epoca, l’Eletto, anch’esso chiamato a scegliere tra Luce e Tenebre: se deciderà per la Luce, le Tenebre saranno distrutte, altrimenti il male regnerà sulla Terra…

I guardiani della notte propone una storia avvincente, anche se abbastanza aggrovigliata; occorre accostarvisi con pazienza e attenzione, per non perdere la bussola e far combaciare ogni particella. La vicenda, evitando stucchevoli e geometriche recinzioni, è permeata da un interessante – non nuovo, ma sempre gradito – discorso sul Bene e il Male; soprattutto, su come il primo abbia le sue belle macchie e contraddizioni; è significativo in tal senso quanto dice l’assetata e disperata vampira Larissa nei minuti finali, rinfacciando al guardiano Anton d’averle tolto il suo amore vampiresco, Andrei, dopo averla a questi offerta, strappandola alla vita normale.

Questi temi e riflessioni derivano dal romanzo d’origine, I guardiani della notte di Sergey Luk’janenko, primo capitolo di una trilogia di cui Bekmambetov ha trasposto cinematograficamente anche il secondo libro (I guardiani del giorno). Il cineasta d’origine kazaka avrebbe potuto narrare in maniera piana e neutra le vicende, con qualche inquadratura dal basso per i cattivoni e una manciata di virtuosismi stereofonici; invece, il racconto è una continua sorpresa creativa. Bekmambetov non si pone limiti, e maneggia la sua opera come una poltiglia molle, gioca con ambienti e personaggi, frammenta il quadro, a volte lo affolla fino a farlo esplodere, smarrendo l’occhio dello spettatore.

Se forse c’è un po’ di (frettolosa) infedeltà alla pagina – un certo taglia e cuci è il biglietto che devono pagare i libri per entrare al cinema – non ce n’è, evidentemente, ai principi di messa in scena dell’autore, alla sua volontà di sperimentare. Sperimentare, sì, ma entro certi confini: sembra quasi che, rifuggendo da ogni infantile esibizionismo, la tecnica e le scelte di Bekmambetov rispettino i confini del mondo funzionale in cui si dipanano, un universo pulcioso che, pur avendo a che fare con l’eterna e assoluta disputa tra Bene e Male, è popolato da mobili vecchi, condomini putrescenti, ciabatte, cibo surgelato, traffico, confusione, musicaccia pop, tute sintetiche, burocrazia e corsie d’ospedale. Un grigio e stantio formicaio che il film, attingendo al romanzo, rende con efficacia, e che trova la propria forza in quel connubio tra basso e alto, tra gli sbuffi di polvere del quotidiano moscovita e il soprannaturale, che colora tanta letteratura russa post rivoluzionaria.

Una delle più interessanti pieghe formali de I guardiani della notte è il racconto, da parte di Geser, della leggenda della Vergine di Bisanzio; un racconto di secondo grado incastonato nella linea narrativa principale – metadiegetico, quindi – che non si limita alle sole parole del narratore di turno, ma è oggetto di una singolare visualizzazione che comincia in stile bula bula per poi librarsi in una raffinata animazione in bianco e nero. Questo racconto nel racconto doppia, completa e preannuncia le evoluzioni di quello principale; simile, in questo senso, il racconto per immagini – immagini di un videogame! – che scaturisce dalla console del videogiocatore accanito Zavulon. Smanettando con i controller, il signore delle Tenebre sperimenta le sue strategie, abbozza privatamente il racconto prima che questo si snodi sul binario principale.

La leggenda della Vergine e le videogiocate di Zavulon si inseriscono in un più generale tessuto di predestinazione; gli eventi, le azioni, sono già “scritti”. Si pensi in merito al ruolo della voce narrante che, inaugurando il lungometraggio per poi dileguarsi, già ne fornisce un profetico riassunto.

Lavorando su un canovaccio a tratti un po’ confuso, I guardiani della notte si colloca con originalità nel filone fantasy, tanto bisognoso di scelte adulte e non manichee, in termini sia formali, sia di contenuto, come quelle praticate da Timur Bekmambetov; la fiducia nel mezzo cinematografico, nelle sue ancora ampiamente esplorabili potenzialità, si accompagna alla fiducia nello spettatore, chiamato a riflettere a più livelli, a godere di una audio visione differente e divertente.

Scenari apocalittici nelle strade di Seattle, e nei cinema di tutto il mondo, direttamente dalla mano dei giovanissimi Josh Trank e Max Landis. Chronicle: un’altra storia sui Supereroi? No, non esattamente. Più propriamente Chronicle è un film con i Supereroi o, meglio, con e su degli adolescenti – decisamente super, impropriamente eroi – che si scoprono un giorno capaci di grandi e stra-ordinarie imprese.

Scenari apocalittici nelle strade di Seattle, e nei cinema di tutto il mondo, direttamente dalla mano dei giovanissimi Josh Trank e Max Landis. Chronicle: un’altra storia sui Supereroi? No, non esattamente. Più propriamente Chronicle è un film con i Supereroi o, meglio, con e su degli adolescenti – decisamente super, impropriamente eroi – che si scoprono un giorno capaci di grandi e stra-ordinarie imprese.

Ecco alcune foto di Nicole Scherzinger sul set di Men in Black 3. L’ex cantante delle Pussycat Dolls interpreta Lily Poison e sembra decisamente a suo agio nel suo mini costume in latex nero.

Il film riporta nei completi neri Will Smith e Tommy Lee Jones, con l’aggiunta di Josh Brolin che interpreterà JOnes da giovane.

La produzione è affidata tra gli altri anche a Steven Spielberg.

Ecco le foto:

Ecco la prima clip ufficiale di The Avengers, in uscita in Italia ilprossimo 25 aprile. Nella clip molto breve possiamo ammirare in azione Scarlett Johansson nel suo avvincente

Ecco la prima clip ufficiale di The Avengers, in uscita in Italia ilprossimo 25 aprile. Nella clip molto breve possiamo ammirare in azione Scarlett Johansson nel suo avvincente

‘’Good As You è un progetto divertente, colorato ed originale. Si è creata una serie di sinergie molto interessanti attorno a questo film ed è per questo che lo distribuiremo in un’ottantina di copie. Vogliamo fare una scelta mirata delle sale, poi se al pubblico piacerà siamo anche pronti ad allargarci’’.

Il ruolo dell’avvocato difensore in In the name of the father portò a Emma Thompson una nomination all’Oscar: non meraviglia dunque che l’attice stia pensando di tornare a interpretarlo in The Secret Evidence. La storia si svolgerà tra Londra e il Medio Oriente, protagonista una giovane coppia ingiustamente accusata di legami col terrorismo; nei panni di Peirce, la Thompson cercherà di dimostrarne l’innocenza; le cose si complicheranno quando la ragazza diverrà oggetto di molestie da parte dei servizi segreti britannici.

Dietro la macchina da presa ci sarà il semisconosciuto Nicholas Racz, che ha scritto la sceneggiatura assieme a Cherie Bullivant; quest’ultima è stata peraltro essa stessa vittima di un errore giudiziario, venendo tenuta ai domiciliari per due anni per accuse mai provate di attività legate al terrorismo, e ottenendo proprio l’aiuto di Peirce. A produrre il film sarà J Todd Harris (The Kids Are All Right); le riprese sono previste entro fine anno. La Thompson ha recentemente interpretato Effie, che ha anche contribuito a scrivere, mentre sarà la voce della Regina Elinor in Brave, nuovo lungometraggio della Pixar.

Fonte: Empire

Dopo essere entrata nel cast di The Hive, dove reciterà al fianco di Halle Berry, Abigail Breslin ha aggiunto alla sua lita d’impegni il soprannaturale Haunter.

Diretto da Vincenzo Natali (Cube), Haunter vedrà la Breslin nel ruolo di Lisa, una giovane morta in circostanze misteriose nel 1986, il cui fantasma continuerà ad aleggiare nella casa in cui abitava; quando in questa verrà ad abitare un’altra ragazza, trovandosi in pericolo, Lisa cercherà di aiutarla. La storia sembrerebbe di quelle già viste, sul contatto tra viventi e fantasmi, ma la presenza di Natali dietro la telecamera offre qualche speranza. Le riprese cominceranno a fine aprile a Toronto.

Jorma Taccone, conosciuto per essere componente della band di rock demenziale Lonely Island, e per essere tra gli autori del Saturday Night Live sarà protagonista dell’adattamento di The Great Unknown, fumetto firmato da Duncan Rouleau. Protagonista è Zach Feld, un uomo dotato del potere di immaginare cose che poi puntualmente si realizzano.

Mentre la famiglia lo ritiene più o meno un buono a nulla, che si accontenta di galleggiare sulla propria vita, Zach cercherà di dimostrare che si sbagliano, andando alla ricerca della verità. A scrivere il film sarà Michael Staburry, che al momento vanta vari progetti in cantiere. Taccone è stato tra gli scrittori e registi dei corti mandati in onda nel corso del Saturday Night Live, nel corso della sua partecipazione allo show. Sul grande schermo, ha al suo attivo varie comparsate cinematografiche.

Fonte: Empire

Charlize Theron, Noomi Rapace, Michael Fassbender e tutti gli altri protagonisti interstellari del viaggio alla scoperta di Prometheus. Ecco tutte le foto dei personaggi che costellano ilprossimo e atteso film di Ridley Scott.

Nel film una spedizione nello spazio profondo si troverà a combattere una terribile battaglia per la sopravvivenza del genere umano.

Oltre alle citate superstar nel film ci sono anche Guy Pearce, Idris Elba, e Logan Marshall-Green.

Ecco le foto:

[fbphotos id=406456486031370]

Fonte: JustJared

Kevin Smith aveva recentemente annunciato l’intenzione di chiudere la sua attività di regista per dedicarsi al lancio di giovani autori: notizia che sembrava aver chiuso definitivamente le porte alla possibilità di assistere al terzo capitolo della ‘saga dei commessi’… Tuttavia lo stesso Smith annuncia ora che le vicende di Dante, Randal, Jay e Silent Bob potrebbero aver un seguito… a Broadway. Il progetto è ancora alle fasi iniziali, ma Smith ha già contattato il cast per sentire le impressioni dei protagonisti, trai quali l’unico ad avere una vera e propria formazione teatrale è Brian O’Halloran (Dante). Smith avrebbe intenzione di tenere il lavoro sui palchi per sei mesi, che dovrebbero culminare con la trasmissione nei cinema dell’ultima replica. Se il progetto prenderà corpo, le rappresentazioni dovrebbero cominicare nel 2014, in tempo per il ventennale del primo film.

Fonte: Empire

Dopo aver declinato l’offerta di partecipare a Motor City a causa di altri impegni concomitanti, Dominic Cooper sembra aver raggiunto l’accordo per recitare in Dead Man Down, nuovo film di Niels Arden Oplev, regista del primo adattamento di The Girl With The Dragon Tattoo, che in questa occasione tornerà a dirigere Noomi Rapace.

Protagonista di questa vicenda di vendetta e morte sarà Colin Farrell, padre e marito che s’infiltrerà in una banda criminale responsabile della morte della propria famiglia, venendo poi in contatto col personaggio della Rapace una misteriosa donna che sembra conoscere molto del suo passato; Cooper interpreterà invece un personaggio che, nel corso della storia, darà una mano al protagonista. Le riprese dovrebbero cominciare il mese prossimo. Cooper apparirà prossimamente in Abraham Lincoln: Vampire Hunter e ha recentemente finito di girare Summer In February assieme a Emily Browning e Shaun Dingwall, mentre è data per probabile la sua partecipazione a Cities, dramma finanziario diretto da Roger Donaldson.

Fonte: Empire

E’un thriller aereo il nuovo progetto in cui sarebbe coinvolto il protagonista di Michael Collins e Gangs of New York, nel quale l’attore lavorerà nuovamente con John Silver che ha prodotto Unknown – Senza Identità, con la Dark Castle. Sviluppato da Chris Roach e John Richardson (per il regista si è fatto il nome di Jeff Wadlow), Non-Stop vedrà Neeson nei panni di un graduato dell’aeronautica il cui volo tranquillo verrà improvvisamente colpito- da una minaccia. Nel frattempo, i fan dell’attore lo possono vedere in questi giorni sugli schermi con La furia dei Titani e, a breve, in Battleship.

Fonte: Empire

Ecco le primissime foto dal set del nuovo film di Michael Bay, un film low budget secondo gli standard del regista, che vede protagonisti Dwayne Johnson e Mark Wahlberg.

Ecco le primissime foto dal set del nuovo film di Michael Bay, un film low budget secondo gli standard del regista, che vede protagonisti Dwayne Johnson e Mark Wahlberg.

Con i social network la promzione dei film si è totalmente rivoluzionata e così tutti utilizzano Facebook e Twitter per parlare del lavoro, dei film che girano e dei loro costumi di scena.

In Good As You Quattro uomini e quattro donne, più o meno amici, chi più chi meno gay, trascorrono insieme la notte di Capodanno. La casa della festa sarà teatro di riconciliazioni, di nuovi legami e di feroci discussioni. Da quel momento nella vita dei ragazzi accadranno avvenimenti inaspettati e travolgenti che turberanno le rispettive storie d’amore e che metteranno in dubbio perfino la solidità di vecchie amicizie e legami di sangue.

Good As You, ‘prima commedia gay italiana’, diretta dal regista Mariano Lamberti uscirà il 6 Aprile nelle sale, distribuita da Iris. Oltre a non rappresentare davvero un primato ma un punto di vista sul modo di pensare e di vivere di una parte ridotta dello sterminato universo gay, il film non riesce ad evadere dalla terra degli stereotipi che avvolge in particolar modo l’immagine dell’omosessuale capitolino, confinato fra i lustrini e le paillettes del Muccassassina e il muretto che fronteggia il Coming Out.

Tuttavia sembra che sia stato proprio questo l’intento del regista: quello, cioè, di essere spregiudicato, per sbattere in faccia al pubblico questi clichè che, oltre che divertire e perché no provocare, esistono davvero nel circuito omosessuale. Nell’opera, che si ispira all’omonimo spettacolo teatrale di Roberto Biondi, più che al cospetto di personaggi ci troviamo di fronte a maschere orgogliose e consapevoli di essere tali.

C’è la classica ‘checca isterica’ (Diego Longobardi), la coppia gay tormentata (Enrico Silvestrin-Lorenzo Balducci), il ‘marchettaro’ esotico (Luca Dorigo), le bisex confuse ed insoddisfatte (Daniela Virgilio e Micol Azzurro), la dura fuori ma tenera dentro (Lucia Mascino) e la lesbica estremamente mascolina – in gergo ‘butch’ – unica incapace di usare strategie in amore. È infatti solo sull’amore e sui rapporti di coppia che il film si concentra. Ciò, purtroppo, non fa che renderlo molto simile alla maggior parte delle commedie italiane. Magari non sarebbe stato il caso di tirare in ballo direttamente e drammaticamente i problemi che oggi affliggono la generazione dei trentenni – l’età dei protagonisti percorre quella fascia – ma risulta quantomeno poco credibile osservare queste maschere saltare da una festa all’altra avvolti da abiti firmati e rientrare in case da sogno.

C’è un accenno finale al tema della fecondazione artificiale che sicuramente avrebbe potuto rubare un po’ più di pellicola ad altre sequenze. Buona la colonna sonora, The lady in the tutti i frutti hat, un successo di Carmen Miranda, interpretato per l’occasione dalle splendide Gemelle Kessler. Convincente anche la recitazione di alcuni attori, prima fra tutti quella di Elisa Di Eusanio che, pur dovendo rappresentare la più stereotipata fra le donne, da’ voce e volto al personaggio più genuino.

Sappiamo che Emma Watson è impegnata sul set del film The Bling Ring, che vede alla regia una delle poche figlie d’arte davvero dotate di talento proprio: Sofia Coppola.

Sappiamo che Emma Watson è impegnata sul set del film The Bling Ring, che vede alla regia una delle poche figlie d’arte davvero dotate di talento proprio: Sofia Coppola.

“Il Vittorio Veneto Film Festival diventi un Campus Internazionale per i ragazzi e il faro italiano di tutti i Film Festival”. Così Emma Perrelli, Dirigente del Dipartimento della Gioventù, afferma alla conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi 3 aprile presso l’Ambasciata di Francia nella sede romana di Palazzo Fornese.

“Il Vittorio Veneto Film Festival diventi un Campus Internazionale per i ragazzi e il faro italiano di tutti i Film Festival”. Così Emma Perrelli, Dirigente del Dipartimento della Gioventù, afferma alla conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi 3 aprile presso l’Ambasciata di Francia nella sede romana di Palazzo Fornese.

Con Rihannanel nuovo dietro le quinte sottotitolato italiano di Battleship, il nuovo film di Peter Berg con Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Liam Neeson, Rihanna, Taylor Kitsch.

Con Rihannanel nuovo dietro le quinte sottotitolato italiano di Battleship, il nuovo film di Peter Berg con Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Liam Neeson, Rihanna, Taylor Kitsch.

La guerra dei mondi è il film culto di fantascienza del 1953 diretto da Byron Haskin con Gene Barry, Ann Robinson, Les Treyman e Robert Cornthwaine

Ispirato all’omonimo romanzo di H.G. Wells, la Guerra dei Mondi è un classico del cinema di fantascienza anni ’50, diretto da Byron Haskin. Quando un misterioso meteorite si schianta in una zona di campagna nei pressi di Los Angeles, l’iniziale stupore e curiosità del ritrovamento muta rapidamente in terrore: l’umanità si ritroverà a dover fronteggiare un nemico terribile e spietato, una razza aliena determinata a conquistare la terra.

Ispirato all’omonimo romanzo di H.G. Wells, la Guerra dei Mondi è un classico del cinema di fantascienza anni ’50, diretto da Byron Haskin. Quando un misterioso meteorite si schianta in una zona di campagna nei pressi di Los Angeles, l’iniziale stupore e curiosità del ritrovamento muta rapidamente in terrore: l’umanità si ritroverà a dover fronteggiare un nemico terribile e spietato, una razza aliena determinata a conquistare la terra.

A differenza del racconto originale da cui è tratto, ambientato alla fine del XIX secolo, la storia si svolge nel 1953. Parlare di questo film significa inevitabilmente richiamare alla memoria la famosa trasmissione radiofonica che Orson Welles mandò in onda nel 1938 quando, organizzando uno degli scherzi più azzardati e riusciti di sempre, gettò nel panico gran parte della popolazione americana facendo credere che degli extraterrestri fossero sbarcati sulla terra; Le coscienze del popolo americano di quegli anni così critici, funestate dalle tensioni della Guerra Fredda, furono profondamente turbate da un falso allarme così ben congeniato, tanto che ci vollero mesi affinchè le acque si calmassero.

Quindici anni dopo, l’uscita della pellicola di Haskin fu accompagnata (beneficiata, se vogliamo) da un carico di fortissime suggestioni angosciose, prova lampante che la preoccupazione nei confronti di una possibile invasione ignota non si era affatto sopita. Ad accrescere la curiosità, una massiccia campagna promozionale attirò la gente al cinema, in un periodo in cui il genere fantascientifico stava diffondendosi in ogni campo; giocando abilmente sul senso di colpa religioso, su questioni etiche che coinvolgono il rapporto tra Dio e l’uomo, il film fa apparire l’invasione come una sorta di punizione meritata, un castigo divino che solo di rado cede il passo a possibili cause tipiche di un semplice film di genere.

La splendida fotografia in La guerra dei mondi, esaltando in maniera quasi esagerata la brillantezza dei colori, caratterizza in modo suggestivo le terribili navicelle aliene, avvalendosi delle meraviglie di un technicolor protagonista di ogni scena; numerosissime le idee e le trovate artigianali, che donano alla pellicola un realismo sorprendente, riscontrabile soprattutto nelle forme dei piccoli veicoli guidati dai marziani che, nonostante un design che oggi potrebbe apparire goffo ed ingenuo, sono animati ed orchestrati perfettamente da una regia altamente spettacolarizzante ma allo stesso tempo attenta alle emozioni più intime dei personaggi.

La splendida fotografia in La guerra dei mondi, esaltando in maniera quasi esagerata la brillantezza dei colori, caratterizza in modo suggestivo le terribili navicelle aliene, avvalendosi delle meraviglie di un technicolor protagonista di ogni scena; numerosissime le idee e le trovate artigianali, che donano alla pellicola un realismo sorprendente, riscontrabile soprattutto nelle forme dei piccoli veicoli guidati dai marziani che, nonostante un design che oggi potrebbe apparire goffo ed ingenuo, sono animati ed orchestrati perfettamente da una regia altamente spettacolarizzante ma allo stesso tempo attenta alle emozioni più intime dei personaggi.

Parlando di difetti riscontrabili in La guerra dei mondi, l’unico appunto che si possa fare ad un classico del genere potrebbe riguardare una certa ingenuità, ma forse è più il caso di parlare di genuinità, tipica dell’epoca in cui venne girato, da un sentimentalismo troppo semplificato per poter essere del tutto digeribile al giorno d’oggi, fino ad una plateale redenzione finale che non incontrerà il gusto di tutti. Una piccola menzione merita il finale di questa storia, da sempre oggetto di discussione, che tuttora non cessa di sollevare dibattiti e confronti tra chi lo definisce geniale, innovativo e non scontato e chi invece lo taccia di vera e propria “buffonata”.

La guerra dei mondi resta quindi una visione irrinunciabile per gli appassionati del genere, una chicca che, sotto molti aspetti, ha brillantemente superato la prova del tempo, meritando, che piaccia o no, lo status di “cult” assoluto.

Il Pianeta delle scimmie è il film culto del 1968 di Franklin J. Schaffner con protagonisti nel cast Charlton Heston, Roddy McDowell, Kim Hunter e Maurice Evans.

Alle soglie dell’anno 4.000, l’equipaggio ibernato di una navetta spaziale viene ‘svegliato’ allorché il veicolo si approssima ad un pianeta con caratteristiche simili a quelle della Terra.

Alle soglie dell’anno 4.000, l’equipaggio ibernato di una navetta spaziale viene ‘svegliato’ allorché il veicolo si approssima ad un pianeta con caratteristiche simili a quelle della Terra.

I tre astronauti superstiti (una quarta, unica donna della missione, è morta per un guasto alla sua capsula nel corso del viaggio), sbarcano e si avviano all’esplorazione, incrociando un gruppo di esseri umani ad uno stadio primitivo di civilizzazione… Improvvisamente, vengono attaccati da un gruppo di scimmie a cavallo: uno dei tre muore, gli altri due vengono catturati.

Da qui in poi la storia seguirà le vicende di uno di loro, Taylor (Charlton Heston), il quale prima comprenderà di trovarsi di fronte a un pianeta in cui le scimmie si sono evolute mentre il genere umano è rimasto ad uno stadio primitivo, diventando in seguito una sorta di cavia nel momento in cui mostrerà di saper parlare correttamente; in seguito, con l’aiuto di due scimmie particolarmente sensibili, Zira e Cornelius (Kin Hunter e Roddy McDowall) e di uno scienziato più ostile, ma in fondo comprensivo, (Maurice Evans) Taylor riuscirà a fuggire assieme a Nova, donna primitiva assieme alla quale era stato imprigionato, solo per scoprire in seguito di trovarsi proprio sulla Terra che, devastata da una guerra nucleare, ha visto il genere umano regredire e le scimmie diventare la specie dominante.

Il pianeta delle scimmie è tratto da un romanzo del francese Pierre Boulle, rispetto al quale diverse sono le libertà narrative prese, a partire dal pianeta che nel libro non è la Terra, e dallo stato evolutivo delle scimmie che, molto più ‘tecnologiche’ nel libro, nel film hanno raggiunto uno stadio sociale molto più vicino a quello dell’Alto Medioevo, compreso l’atteggiamento della classe dominante, che conserva e il proprio potere in forza di un dogmatismo che mescola scienza e religione in modo da preservare lo status quo. L’arrivo dell’umano ‘intelligente’ metterà in crisi molte convinzioni, o meglio rischierà di portare alla luce una verità tenuta nascosta.

Il pianeta delle scimmie è tratto da un romanzo del francese Pierre Boulle, rispetto al quale diverse sono le libertà narrative prese, a partire dal pianeta che nel libro non è la Terra, e dallo stato evolutivo delle scimmie che, molto più ‘tecnologiche’ nel libro, nel film hanno raggiunto uno stadio sociale molto più vicino a quello dell’Alto Medioevo, compreso l’atteggiamento della classe dominante, che conserva e il proprio potere in forza di un dogmatismo che mescola scienza e religione in modo da preservare lo status quo. L’arrivo dell’umano ‘intelligente’ metterà in crisi molte convinzioni, o meglio rischierà di portare alla luce una verità tenuta nascosta.

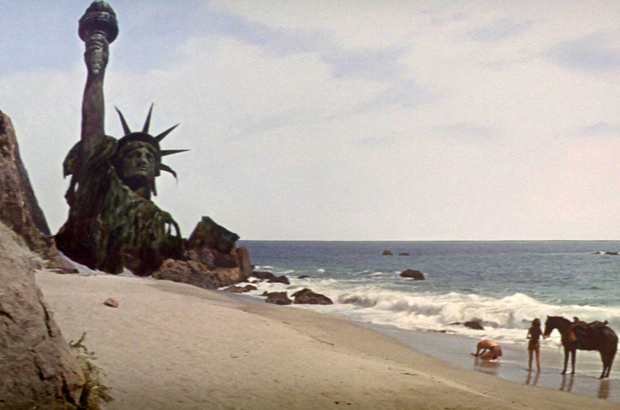

L’anno di uscita, 1968, è emblematico del clima che si respirava ai tempi, che alla fine influenza tutto Il pianeta delle scimmie: le tensioni razziali (simboleggiate dalle diverse specie di primati inserite nel film, coi gorilla nelle vesti di una spietata casta militare), le proteste civili (la scena dell’aggressione e della cattura dei primitivi appare riprodurre una carica della polizia nei confronti di un gruppo di manifestanti), il sogno di una coesistenza civile (con la celebre scena del bacio tra Taylor e Zira, probabilmente il primo ‘bacio inter-specie’ della storia del cinema), fino al monito lanciato a un mondo sull’orlo della catastrofe (non sono passati tanti anni dalla crisi dei missili di Cuba), con la celeberrima sequenza finale con la testa della Statua della Libertà a emergere dalle sabbie (scena che porta il pathos ai massimi livelli, con la natura di quella statua a lentamente svelata) rendono l’opera un efficace specchio delle questioni sociali che caratterizzavano quel periodo.

Allo stesso tempo, Il pianeta delle scimmie fa segnare una svolta epocale per i trucchi utilizzati, anche se bisogna dire che sotto questo profilo non ha resistito al passare del tempo: visto oggi, può sembrare per certi aspetti grottesco, se non ridicolo, pur essendo godibile, cercando di immedesimarsi nel pubblico dell’epoca.

Il Pianeta delle Scimmie a oltre 40 anni di distanza resta ancora oggi un caposaldo nella storia del genere; ha forse avuto la sfortuna di uscire nello stesso anno di 2001 Odissea nello spazio, risultando già ‘vecchio’ rispetto al capolavoro di Stanley Kubrick, tuttavia col tempo si è conquistato un posto nel cuore degli appassionati e non solo, visto che nel 2001 è stato inserito nel Registro Nazionale dei Film della Libreria del Congresso Americano, che ne ha riconosciuto il valore storico e culturale.

Il Pianeta delle Scimmie a oltre 40 anni di distanza resta ancora oggi un caposaldo nella storia del genere; ha forse avuto la sfortuna di uscire nello stesso anno di 2001 Odissea nello spazio, risultando già ‘vecchio’ rispetto al capolavoro di Stanley Kubrick, tuttavia col tempo si è conquistato un posto nel cuore degli appassionati e non solo, visto che nel 2001 è stato inserito nel Registro Nazionale dei Film della Libreria del Congresso Americano, che ne ha riconosciuto il valore storico e culturale.

Il successo de Il Pianeta delle Scimmie all’epoca è stato tale da produrne ben quattro sequel, due serie tv, e due remake (poco riuscito quello firmato nel 2001 da Tim Burton, più efficace il più recente, L’alba del pianeta delle scimmie, basato in realtà su 1999 Conquista della Terra, quarto film della serie), e ha rappresentato uno degli apici del successo sia di Charlton Heston, che del regista Franklin J Schaffner, per il quale questo fu il primo film ‘importante’ e che in seguito diresse Patton (per il quale venne premiato con l’Oscar), Papillon e I ragazzi venuti dal Brasile.

A riprova dell’importanza de Il Pianeta delle Scimmie vi sono anche le tante parodie e citazioni che ne sono state fatte nel corso degli anni, basti ricordare le allusioni contenute in Balle Spaziali di Mel Brooks e gli omaggi presenti in più episodi dei Simpson.

L’esperimento del Dottor K è il film del 1958 diretto da Kurt Neumann e con protagonisti Vincent Price, David Hedison, Patricia Owens e Hernert Marshall.

L’inizio è shockante: il corpo del professor Andre Delambre viene trovato inerte, la testa schiacciata sotto una pressa in un lago di sangue, la colpevole è la moglie, accusata di omicidio. Da qui parte un lungo flashback, che la donna racconta al cognato (Vincent Price) e al commissario Charas (Herbert Marshall), incaricato di indagare sull’accaduto.

Delambre ha creato un macchinario per il teletrasporto, e dopo averlo sperimentato su oggetti inanimati prima e su un paio di cavie animali poi, ha deciso di provarlo su sé stesso; qualcosa però va storto: al momento del test, una mosca si infila nella cabina per il teletrasporto assieme a Delambre; ne risultato due creature: un essere umano con la testa e il braccio di una mosca e il suo inverso, un essere delle dimensioni di un insetto con sembianze umane.

La soluzione sarebbe riportare i due esseri nelle cabine per invertire il processo, ma l’insetto – umano è volato chissà dove; così, mentre gli istinti della mosca prendono il sopravvento, Delambre prega la moglie di ucciderlo prima che sia troppo tardi.

La storia viene accolta con stupore e scetticismo, ritenuta evidentemente frutto dello shock per l’atto compiuto, ma sul finale del film i due si trovano davanti alla orripilante scena della mosca umana che, in procinto di essere divorata da un ragno, chiede disperatamente aiuto…

L’esperimento del Dottor K è un ‘must’ per ogni appassionato del cinema a cavallo tra horror e fantascienza che si rispetti: prodotto alla fine degli anni ’50 dalla 20 Century Fox, diretto da Kurt Nemann, sulla base di un omonimo racconto di Goerge Langelan risalente a qualche anno prima, The Fly (titolo originale) si snoda su un meccanismo narrativo canonico quanto efficace: la narrazione attraverso il flashback, la vita felice della famiglia che sappiamo già andrà a finire male, il ‘momento topico’ dell’esperimento, seguito – la trovata più felice del film – da una lunga fase in cui vediamo il protagonista coprirsi la testa con un telo nero, fino al climax finale, in cui ci vengono mostrate le sue sembianze, con la celeberrima inquadratura della ‘visione moltiplicata’ da parte del mostro della moglie urlante, fino alla sequenza della mosca dalle fattezze umane che chiede disperatamente aiuto (che ancora oggi non finisce di colpire, e ne immaginiamo l’effetto ai tempi).

Il film (che ebbe due seguiti) col tempo è diventato un ‘cult’, complice anche l’ottimo remake curato da David Cronenberg a metà anni ’80. Lo status della pellicola è stato tra l’altro confermato dalla parodia dedicatagli nella serie de I Simpson.

Tra gli spunti d’interesse, sicuramente la partecipazione di un Vincent Price che per una volta non veste i panni del ‘cattivo’.

La moglie di Frankenstein è il film horror cult del 1935 diretto da James Whale e con protagonisti nel cast Boris Karloff, Elsa Lanchester, Colin Clive, Valerie Hobson, Ernest Thesiger

Il prologo del film immagina che, come in occasione dell’invenzione del Mostro di Frankenstein, Mary Shelly, il marito Percy Bysse e Lord Byron si ritrovino nella villa ginevrina dove era stato ideato il romanzo originale, con la scrittrice a narrarne l’ipotetico seguito.

Il prologo del film immagina che, come in occasione dell’invenzione del Mostro di Frankenstein, Mary Shelly, il marito Percy Bysse e Lord Byron si ritrovino nella villa ginevrina dove era stato ideato il romanzo originale, con la scrittrice a narrarne l’ipotetico seguito.

Scampato all’incendio che concludeva il primo film, il mostro (Boris Karloff) vaga per la campagna, salvando una ragazza dall’annegamento, unendosi brevemente ad un gruppo di zingari e infine, attirato dal suono del suo violino, imbattendosi in un povero cieco che, ignaro delle sue fattezze, riconosce nella creatura un proprio simile e lo ospita nella sua baracca, accendendo in lui un barlume di umanità e cercando di fargli comprendere i concetti di ‘bene’ e ‘male’.

Nel frattempo, il professor Frankenstein (Colin Clive)ha giurato alla moglie (Valerie Hobson) di non riprendere più le ricerche che portarono alla creazione del mostro. Tuttavia l’incontro con un suo vecchio insegnante, il dottor Pretorius (Ernest Thesiger), cambia le cose: questi, dopo avergli mostrato delle creature umane in miniatura (in una delle scene più suggestive e ancora oggi anche un filo disturbanti del film) frutto dei suoi esperimenti, gli propone di unire le forze per dare vita ad una nuova razza di superuomini. Frankenstein inizialmente rifiuta, ma quando Pretorius gli fa rapire la moglie, proprio dal mostro (i due nel frattempo si erano casualmente incontrati, e Pretorius aveva promesso alla creatura di dargli una compagna) è costretto a collaborare. I due creano così la ‘moglie di Frankenstein’ la quale però, appena conosciuto il suo ‘promesso’ ha una reazione di totale ripulsa. Il mostro dà allora sfogo alla sua rabbia e, dopo aver permesso al professore e alla moglie di scappare, distrugge il castello, sotto le cui rovine rimangono lui, la sua ‘sposa’ e lo stesso Pretorius.

Secondo film della trilogia che si concluderà con Il figlio di Frankenstein, La moglie di Frankenstein è probabilmente anche migliore del primo film: ormai quasi del tutto svincolato dal riferimento letterario originale, James Whale assembla un film che, nato per ripetere il successo commerciale del primo, finisce per superarlo in profondità. Il ‘mostro’ intraprende un’evoluzione psicologica che gli farà prendere coscienza di sé, degli altri e del suo ‘posto nel mondo’; tutto questo grazie agli incontri (gli zingari, il vecchio vagabondo cieco) con altri appartenenti a categorie ‘reiette’, e utilizzando come strumento la musica (il violino del vagabondo), linguaggio ‘dell’anima’ che va oltre le apparenze.

Secondo film della trilogia che si concluderà con Il figlio di Frankenstein, La moglie di Frankenstein è probabilmente anche migliore del primo film: ormai quasi del tutto svincolato dal riferimento letterario originale, James Whale assembla un film che, nato per ripetere il successo commerciale del primo, finisce per superarlo in profondità. Il ‘mostro’ intraprende un’evoluzione psicologica che gli farà prendere coscienza di sé, degli altri e del suo ‘posto nel mondo’; tutto questo grazie agli incontri (gli zingari, il vecchio vagabondo cieco) con altri appartenenti a categorie ‘reiette’, e utilizzando come strumento la musica (il violino del vagabondo), linguaggio ‘dell’anima’ che va oltre le apparenze.

La moglie di Frankenstein si fa dunque apprezzare sotto il profilo narrativo e, se vogliamo ‘ideale’, tuttavia allo stesso tempo soddisfa i palati degli appassionati dell’horror: Elsa Lanchester (una carriera lunghissima, cominciata negli anni ’20 e conclusasi all’alba degli ’80) è passata alla storia, ed entrata nell’immaginario collettivo dei cultori del genere – e non solo – con la sua chioma ‘sparata’ verso il cielo con le due candide striature saettanti ai lati, che per certi versi ha anticipato di quarant’anni e passa certe mode punk, è diventata un’icona, un’immagine poi riutilizzata dozzine di volte negli ambiti più disparati, specie in ambito musicale, con la sua immagine più volte usata per copertine di dischi, ma si può ricordare in proposito anche l’acconciatura di Marge Simpson, che ad essa pare in parte ispirata.

Nè, si può dimenticare l’eccezionale parodia dell’incontro col violinista vagabondo utilizzata da Mel Brooks in Frankenstein Jr, che ha contribuito ancora maggiormente a rendere l’originale un caposaldo.

A quasi 80 anni di distanza, La moglie di Frankenstein, ha forse perso un po’ di smalto, ma continua a rimanere un punto di riferimento essenziale del genere e uno dei punti più alti della felice stagione dell’horror anni ’30.

Il valore storico del film è stato ufficialmente riconosciuto nel 1998, quando la pellicola è stata inserita nel Registro dei Film della Libreria del Congresso Americano, diventando quindi un patrimonio nazionale.