Con l’arrivo nelle sale italiane (il 4 febbraio) dell’ottavo film di Quentin Tarantino, che abbiamo recensito in anteprima, non si fa altro che parlare – talvolta anche in modo ossessivo – di 70mm. Una cifra, una lunghezza, per molti un simbolo e un emblema, ma di cosa parliamo esattamente? Con 70mm intendiamo la larghezza di una particolare pellicola, grande il doppio rispetto alla classica da 35mm, capace di avere una definizione maggiore e una migliore qualità sonora. Proprio in virtù di quest’ultima caratteristica, il reale spazio dedicato al frame video è di 65mm, con i restanti 5mm interamente riservati a quattro piste sonore, necessarie a fornire 6 canali audio.

Anche quando la colonna sonora, nelle versioni più moderne, è staccata dalla pellicola, lo spazio dedicato all’immagine rimane di 65mm per problemi di formato e compatibilità. Un sistema molto simile al più complesso IMAX, con il quale si possono creare fraintendimenti poiché stampato sempre su pellicola 70mm ma dal funzionamento del tutto diverso. Il 70mm classico, proprio quello usato per The Hateful Eight, viaggia in verticale come una normale pellicola 35mm e il frame equivale a 4 perforazioni; l’IMAX, girato e proiettato su macchine decisamente più ingombranti e complesse, scorre in orizzontale e il frame è grande ben 15 perforazioni, dunque parliamo di un sistema capace di fornire una qualità dell’immagine estremamente superiore. Ma è soltanto la qualità che determina la scelta di un formato anziché un altro? Perché il regista di Pulp Fiction e de Le Iene si è affidato a questa tecnologia per girare il suo nuovo film nel 2016?

In realtà in questa domanda se ne celano implicitamente due, ovvero: 1. Perché si è affidato a questa tecnologia? 2. Perché nel 2016? Rispondere alla prima è abbastanza semplice, con motivi legati a doppio filo alle caratteristiche ricordate appena sopra. Avere un’immagine sei volte più definita del 35mm ti permette di girare panoramiche precise, scene d’insieme più dettagliate, proprio per questo la MGM ha scelto di girare Ben-Hur in questo gigantesco formato widescreen. Era appena il 1959 e i 70mm erano quasi fantascienza, non a caso lo stesso regista William Wyler era fortemente contrario: “Puoi riempire l’inquadratura di elementi, niente resta fuori, ma allo stesso tempo puoi ritrovarti con enormi spazi vuoti. Attorno agli attori hai altre mille comparse che invece non hanno nulla da fare, si uccide la curiosità dello spettatore.” Un paradosso in piena regola, poiché molti registi hanno optato negli anni successivi per i gloriosi 70mm per gli stessi motivi che Wyler criticava.

In realtà in questa domanda se ne celano implicitamente due, ovvero: 1. Perché si è affidato a questa tecnologia? 2. Perché nel 2016? Rispondere alla prima è abbastanza semplice, con motivi legati a doppio filo alle caratteristiche ricordate appena sopra. Avere un’immagine sei volte più definita del 35mm ti permette di girare panoramiche precise, scene d’insieme più dettagliate, proprio per questo la MGM ha scelto di girare Ben-Hur in questo gigantesco formato widescreen. Era appena il 1959 e i 70mm erano quasi fantascienza, non a caso lo stesso regista William Wyler era fortemente contrario: “Puoi riempire l’inquadratura di elementi, niente resta fuori, ma allo stesso tempo puoi ritrovarti con enormi spazi vuoti. Attorno agli attori hai altre mille comparse che invece non hanno nulla da fare, si uccide la curiosità dello spettatore.” Un paradosso in piena regola, poiché molti registi hanno optato negli anni successivi per i gloriosi 70mm per gli stessi motivi che Wyler criticava.

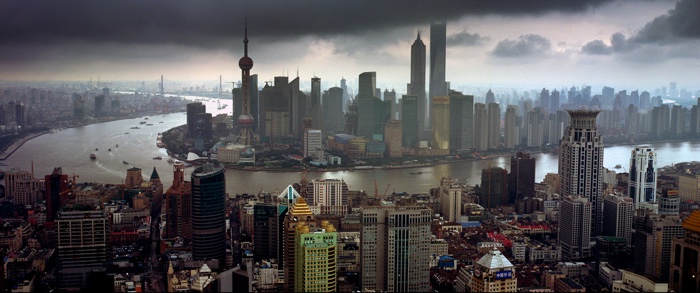

Basti citare West Side Story del 1961, vincitore di ben 10 premi Oscar fra cui la migliore fotografia a Daniel L. Fapp: il formato largo e dettagliato del Super Panavision 70 era stato la chiave vincente per raccontare le battaglie fra gang nelle strade di Manhattan. Medesimo discorso per Lawrence d’Arabia nel 1962, Cleopatra nel 1963, My Fair Lady nel 1964, ma soprattutto 2001: Odissea nello Spazio nel 1968. Il film di Stanley Kubrick è probabilmente l’opera che più ha glorificato la pellicola 70mm, affidata non solo alla tecnologia Super Panavision 70 ma anche al metodo Todd-AO, al Superpanorama 70 per le riprese “spaziali” e al 70mm Cinerama per la proiezione, all’epoca tecniche d’assoluta avanguardia. La qualità dei frame impressi combinata agli avanzati effetti visivi, che valsero la vittoria dell’unico premio Oscar del film (!), ha creato un prodotto credibile e mozzafiato ancora oggi, una sfida impossibile con gli standard del 35mm. L’approccio al formato più dettagliato era dunque una necessità.

Basti citare West Side Story del 1961, vincitore di ben 10 premi Oscar fra cui la migliore fotografia a Daniel L. Fapp: il formato largo e dettagliato del Super Panavision 70 era stato la chiave vincente per raccontare le battaglie fra gang nelle strade di Manhattan. Medesimo discorso per Lawrence d’Arabia nel 1962, Cleopatra nel 1963, My Fair Lady nel 1964, ma soprattutto 2001: Odissea nello Spazio nel 1968. Il film di Stanley Kubrick è probabilmente l’opera che più ha glorificato la pellicola 70mm, affidata non solo alla tecnologia Super Panavision 70 ma anche al metodo Todd-AO, al Superpanorama 70 per le riprese “spaziali” e al 70mm Cinerama per la proiezione, all’epoca tecniche d’assoluta avanguardia. La qualità dei frame impressi combinata agli avanzati effetti visivi, che valsero la vittoria dell’unico premio Oscar del film (!), ha creato un prodotto credibile e mozzafiato ancora oggi, una sfida impossibile con gli standard del 35mm. L’approccio al formato più dettagliato era dunque una necessità.

Passato però il 1970, visti i costi spropositati del 70mm e l’impronta sempre più industriale di Hollywood, il glorioso formato ha perso del tutto il suo appeal, per essere omaggiato solo negli anni ’90 e negli anni ’10 del 2000 (è strano leggerlo eh…). Sono Paul Thomas Anderson con The Master e appunto Tarantino a rispolverarlo, ma soprattutto il documentarista Ron Fricke. Assistere alla proiezione di Baraka (1992) e Samsara (2011), costati al suo autore 25 anni di riprese, è un’esperienza che ogni appassionato d’immagine dovrebbe provare. Tutto questo però ci porta a rispondere alla seconda domanda ancora in sospeso: è necessario, nel 2016, rispolverare il vecchio 70mm? Probabilmente stiamo per dare una grande delusione a molti appassionati, per la felicità invece del maestro William Friedkin che odia la pellicola con tutte le sue forze. Il digitale si trova in uno stato ormai talmente avanzato che la vecchia cara pellicola può servire soltanto a colmare l’ego dei nostalgici più incalliti, esattamente come Tarantino.

Passato però il 1970, visti i costi spropositati del 70mm e l’impronta sempre più industriale di Hollywood, il glorioso formato ha perso del tutto il suo appeal, per essere omaggiato solo negli anni ’90 e negli anni ’10 del 2000 (è strano leggerlo eh…). Sono Paul Thomas Anderson con The Master e appunto Tarantino a rispolverarlo, ma soprattutto il documentarista Ron Fricke. Assistere alla proiezione di Baraka (1992) e Samsara (2011), costati al suo autore 25 anni di riprese, è un’esperienza che ogni appassionato d’immagine dovrebbe provare. Tutto questo però ci porta a rispondere alla seconda domanda ancora in sospeso: è necessario, nel 2016, rispolverare il vecchio 70mm? Probabilmente stiamo per dare una grande delusione a molti appassionati, per la felicità invece del maestro William Friedkin che odia la pellicola con tutte le sue forze. Il digitale si trova in uno stato ormai talmente avanzato che la vecchia cara pellicola può servire soltanto a colmare l’ego dei nostalgici più incalliti, esattamente come Tarantino.

Pensare oggi che l’Ultra Panavision 70 sia l’unico mezzo in grado di regalare poetici effetti di luce (strettamente correlati agli obiettivi in uso), di ingrandire la profondità di campo (sempre legata alle lenti) o godere di velocità di ripresa particolari è in realtà un’illusione, ancor peggio se attraversiamo lo spinoso campo della qualità e della risoluzione. Da sempre la pellicola, oltre a soffrire dal lato produttivo di evidenti problemi logistici come la grandezza delle attrezzature, l’inconveniente della stampa ecc., è stato un mezzo molto irrequieto e instabile.

Pensare oggi che l’Ultra Panavision 70 sia l’unico mezzo in grado di regalare poetici effetti di luce (strettamente correlati agli obiettivi in uso), di ingrandire la profondità di campo (sempre legata alle lenti) o godere di velocità di ripresa particolari è in realtà un’illusione, ancor peggio se attraversiamo lo spinoso campo della qualità e della risoluzione. Da sempre la pellicola, oltre a soffrire dal lato produttivo di evidenti problemi logistici come la grandezza delle attrezzature, l’inconveniente della stampa ecc., è stato un mezzo molto irrequieto e instabile.

Ogni stampa si poteva e si può definire ancora unica, è raro trovarne identiche per quanto riguarda le caratteristiche tonali, inoltre gran parte dell’esperienza finale dipende dal proiettore in uso, è dunque estremamente facile incappare in proiezioni terrificanti. Polvere, peli e affini, macchie, sfocature e sgranature, sottotitoli malamente sovraimpressi, tutti elementi che hanno fatto la storia del cinema certo, ma che per l’appunto appartengono al passato. Al di là del clamore mediatico, del fattore nostalgia e dell’emozione “dell’analogico”, restano ben pochi motivi per continuare a lavorare con pellicola di grande formato, se si esclude l’incredibile tecnologia IMAX ovviamente. Stiamo però parlando di mera tecnica, con l’unico scopo di far chiarezza e non – come potrebbe sembrare – di sconfessare e sconsacrare. In fondo, come dicono in molti, la pellicola è morta, lunga vita alla pellicola, e così sia.

Giunto alla sua tredicesima nomination, la quarta consecutiva dopo Skyfall, Prisoners e Unbroken, Roger Deakins firma la fotografia di Sicario (dove torna a lavorare con Denis Villeneuve) componendo un quadro di geometrica bellezza. La fusione delle linee, quei “confini” tanto amati dal regista franco-canadese, con una gamma di luci che vanno dal neutro totale al viola di tramonti messicani, fanno di Sicario uno spettacolo visivo imponente, violento, che lascia parlare le immagini e crea uno spazio per gli attori unico. In attesa di rivedere Deakins e Villeneuve di nuovo insieme per Blade Runner 2, non possiamo che ricordare una delle sequenze più suggestive di Sicario, esaltata dall’uso del digitale: il blitz nel deserto, con il percorso dei protagonisti dalla superficie all’interno di un tunnel scavato nella sabbia. Sarà l’anno decisivo per il pluricandidato all’Oscar?

Giunto alla sua tredicesima nomination, la quarta consecutiva dopo Skyfall, Prisoners e Unbroken, Roger Deakins firma la fotografia di Sicario (dove torna a lavorare con Denis Villeneuve) componendo un quadro di geometrica bellezza. La fusione delle linee, quei “confini” tanto amati dal regista franco-canadese, con una gamma di luci che vanno dal neutro totale al viola di tramonti messicani, fanno di Sicario uno spettacolo visivo imponente, violento, che lascia parlare le immagini e crea uno spazio per gli attori unico. In attesa di rivedere Deakins e Villeneuve di nuovo insieme per Blade Runner 2, non possiamo che ricordare una delle sequenze più suggestive di Sicario, esaltata dall’uso del digitale: il blitz nel deserto, con il percorso dei protagonisti dalla superficie all’interno di un tunnel scavato nella sabbia. Sarà l’anno decisivo per il pluricandidato all’Oscar? Dalla nitidezza all’opacità, lo sguardo soffuso di Ed Lachman sul meraviglioso Carol è il vero fiore all’occhiello di una stagione cinematografica che ha visto il ritorno sulle scene di professionisti dell’immagine nonché custodi dell’arte in senso genuino. Il sodalizio con Todd Haynes semina fortuna, così dopo la candidatura del 2003 per Lontano dal paradiso, Lachman ottiene la sua seconda nomination e pare correre una strada totalmente indipendente rispetto ai colleghi. Perchè Carol, oltre l’apparenza, è un viaggio verso la scoperta di un’identità (quella di Therese, interpretata da

Dalla nitidezza all’opacità, lo sguardo soffuso di Ed Lachman sul meraviglioso Carol è il vero fiore all’occhiello di una stagione cinematografica che ha visto il ritorno sulle scene di professionisti dell’immagine nonché custodi dell’arte in senso genuino. Il sodalizio con Todd Haynes semina fortuna, così dopo la candidatura del 2003 per Lontano dal paradiso, Lachman ottiene la sua seconda nomination e pare correre una strada totalmente indipendente rispetto ai colleghi. Perchè Carol, oltre l’apparenza, è un viaggio verso la scoperta di un’identità (quella di Therese, interpretata da  Arriviamo a colui che ormai gode del favore dell’Academy e che si presenta quest’anno dopo due vittorie consecutive: Emmanuel Lubezki, soprannominato “Chivo”, amante della luce naturale e della camera a mano che scruta il cielo come una creatura terrena scruta Dio, ottiene cinque nomination prima di essere finalmente premiato per la fotografia di Gravity nel 2014 e poi di Birdman nel 2015. Con Alejandro G. Inarritu immagina e sviluppa una corsa folle tra i corridoi di Broadway, e torna a lavorare negli spazi estremi di Revenant – Redivivo; lo fa riducendo al minimo i virtuosismi, al fianco degli attori che respirano e sanguinano addirittura sullo schermo. L’esperienza interattiva del film nasce proprio dalla vicinanza della camera al racconto, scelta fotografica che non solo sostiene l’impianto generale dell’opera, ma ribadisce il genio assoluto di un artista, prima che tecnico, eccezionale come Lubezki. La terza vittoria consecutiva è quasi una certezza.

Arriviamo a colui che ormai gode del favore dell’Academy e che si presenta quest’anno dopo due vittorie consecutive: Emmanuel Lubezki, soprannominato “Chivo”, amante della luce naturale e della camera a mano che scruta il cielo come una creatura terrena scruta Dio, ottiene cinque nomination prima di essere finalmente premiato per la fotografia di Gravity nel 2014 e poi di Birdman nel 2015. Con Alejandro G. Inarritu immagina e sviluppa una corsa folle tra i corridoi di Broadway, e torna a lavorare negli spazi estremi di Revenant – Redivivo; lo fa riducendo al minimo i virtuosismi, al fianco degli attori che respirano e sanguinano addirittura sullo schermo. L’esperienza interattiva del film nasce proprio dalla vicinanza della camera al racconto, scelta fotografica che non solo sostiene l’impianto generale dell’opera, ma ribadisce il genio assoluto di un artista, prima che tecnico, eccezionale come Lubezki. La terza vittoria consecutiva è quasi una certezza. Quest’anno l’Academy omaggia un altro superbo direttore della fotografia detentore di ben tre statuette, un record assoluto che condivide soltanto con un’ altra icona della categoria, Vittorio Storaro. Stiamo parlando del tre volte premio Oscar Roberth Richardson; vince nel 1992 grazie a JFK Un caso ancora aperto di Oliver Stone, nel 2005 e nel 2012 per The Aviator e Hugo Cabret, entrambe pellicole di

Quest’anno l’Academy omaggia un altro superbo direttore della fotografia detentore di ben tre statuette, un record assoluto che condivide soltanto con un’ altra icona della categoria, Vittorio Storaro. Stiamo parlando del tre volte premio Oscar Roberth Richardson; vince nel 1992 grazie a JFK Un caso ancora aperto di Oliver Stone, nel 2005 e nel 2012 per The Aviator e Hugo Cabret, entrambe pellicole di  Chiude questo splendido pentagono di maestri della fotografia cinematografica John Seale, già premio Oscar nel 1997 per Il paziente inglese e nominato in altre tre occasioni (nel 1986 per Witness – Il testimone, nel 1989 per Rain Man, nel 2004 per Ritorno a Cold Mountain). Il suo nome torna a lampeggiare prepotentemente grazie a quello che in molti considerano il film dell’anno, nonché seconda collaborazione di Seale e George Miller: Mad Max: Fury Road ha scosso platee di critici, fatto gridare al miracolo, stabilito un nuovo limite di perfezione per quanto riguarda il cinema di genere action, e infine, segnato il trionfo della ripresa più reale e meno ricostruita in digitale. Tutto ciò che infiamma lo schermo, dagli spettacolari inseguimenti nella sabbia agli scontri epici su strada, è il frutto di un lavoro decennale fatto di progettazione e produzione travagliata, e la maggior parte del materiale è stato girato senza l’ausilio degli effetti speciali. Dove interviene lo sguardo e la mano di Seale? Esteticamente, sul look cangiante e saturato sulle palette calde di rosso e derivati; formalmente, con campi lunghi alternati a piani che evidenziano la centralità dell’azione e dei protagonisti. Potrebbe essere davvero la sorpresa di questa 88° edizione degli Oscar, ma staremo a vedere.

Chiude questo splendido pentagono di maestri della fotografia cinematografica John Seale, già premio Oscar nel 1997 per Il paziente inglese e nominato in altre tre occasioni (nel 1986 per Witness – Il testimone, nel 1989 per Rain Man, nel 2004 per Ritorno a Cold Mountain). Il suo nome torna a lampeggiare prepotentemente grazie a quello che in molti considerano il film dell’anno, nonché seconda collaborazione di Seale e George Miller: Mad Max: Fury Road ha scosso platee di critici, fatto gridare al miracolo, stabilito un nuovo limite di perfezione per quanto riguarda il cinema di genere action, e infine, segnato il trionfo della ripresa più reale e meno ricostruita in digitale. Tutto ciò che infiamma lo schermo, dagli spettacolari inseguimenti nella sabbia agli scontri epici su strada, è il frutto di un lavoro decennale fatto di progettazione e produzione travagliata, e la maggior parte del materiale è stato girato senza l’ausilio degli effetti speciali. Dove interviene lo sguardo e la mano di Seale? Esteticamente, sul look cangiante e saturato sulle palette calde di rosso e derivati; formalmente, con campi lunghi alternati a piani che evidenziano la centralità dell’azione e dei protagonisti. Potrebbe essere davvero la sorpresa di questa 88° edizione degli Oscar, ma staremo a vedere.