Sabato 8 febbraio, il regista Marco Bellocchio incontrerà il pubblico nell’ambito di Cinema al MAXXI, la manifestazione organizzata da Fondazione Cinema per Roma e MAXXI che da febbraio ad aprile proporrà un’inconsueta e innovativa commistione fra cinema e spazi museali. Il dibattito, che sarà condotto da Mario Sesti, curatore della rassegna, con la partecipazione di Maurizio Sciarra, coordinatore nazionale dei 100autori, seguirà la proiezione di Diavolo in corpo di Bellocchio, prevista alle ore 21 presso l’Auditorium del MAXXI. Il programma della sezione “Classic”, che ogni sabato presenta agli spettatori due pellicole legate da un tema, con l’idea che i grandi film sappiano “parlarsi” tra di loro, si aprirà alle ore 18 con Monica e il desiderio di Ingmar Bergman, per un duplice viaggio nei territori dell’amore e dello scandalo. “Classic” è realizzata grazie alla collaborazione con Istituto Luce Cinecittà.

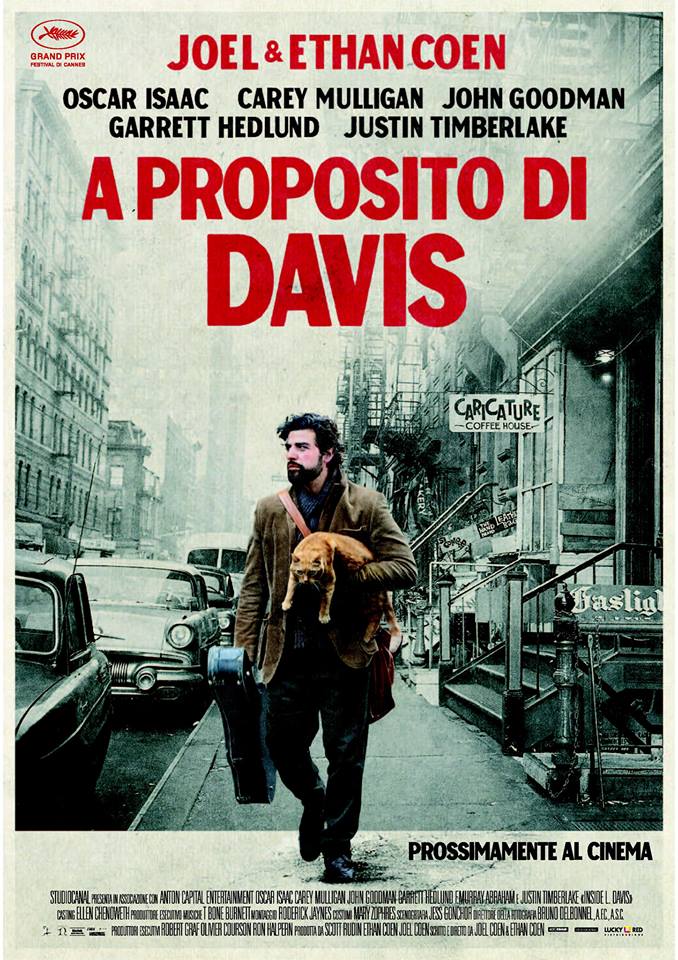

Il primo appuntamento della nuova edizione di Cinema al MAXXI avrà luogo il prossimo 5 febbraio presso la sala Auditorium del MAXXI con la proiezione in anteprima di A proposito di Davis, il nuovo film di Joel e Ethan Coen, Gran Premio della Giuria a Cannes 2013, ispirato alla vita del cantante folk Dave Van Ronk. La pellicola, distribuita da Lucky Red, inaugurerà “Extra”, la sezione che ogni mercoledì offre al pubblico “tutto il cinema che non è ancora al cinema”, una serie di grandi film, documentari e pellicole d’autore proiettate prima dell’uscita in sala.

Il primo appuntamento della nuova edizione di Cinema al MAXXI avrà luogo il prossimo 5 febbraio presso la sala Auditorium del MAXXI con la proiezione in anteprima di A proposito di Davis, il nuovo film di Joel e Ethan Coen, Gran Premio della Giuria a Cannes 2013, ispirato alla vita del cantante folk Dave Van Ronk. La pellicola, distribuita da Lucky Red, inaugurerà “Extra”, la sezione che ogni mercoledì offre al pubblico “tutto il cinema che non è ancora al cinema”, una serie di grandi film, documentari e pellicole d’autore proiettate prima dell’uscita in sala.

Il programma di “Family” – lo spazio che Cinema al MAXXI dedica ogni domenica ai film d’animazione per famiglia in collaborazione con Alice nella città – si aprirà il 9 febbraio con La tela animata ( Le Tableau) di Jean-François Laguion

Un quadro vivente, in cui i personaggi prendono vita. Un’animazione incantevole, di un grande talento francese che sarà, preceduta dalla proiezione del cortometraggio Pulcinella e il pesce magico, firmato da Emanuele Luzzati e Giulio Gianini.

I biglietti di Cinema al MAXXI sono acquistabili presso la biglietteria del museo MAXXI o su Ticketone.it.

Per maggiori informazioni: www.fondazionemaxxi.it | www.romacinemafest.org

Info MAXXI Family: www.alicenellacitta.com

CINEMA AL MAXXI (5 febbraio – 5 aprile)

Il programma da mercoledì 5 a domenica 9 febbraio:

Mercoledì 5 febbraio | Extra

ore 21.00 A proposito di Davis (Inside Llewyn Davis)

Ethan e Joel Coen, Usa 2013, 105’ – Con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman

New York 1961: Llewyn Davis parte per Chicago per ottenere un provino con un magnate della musica. Basato sulle memorie di Dave van Ronk, cantante folk americano, è un nuovo smagliante capitolo del cinema dei Coen fatto di ricostruzione impeccabile, sensualità del dettaglio e caratteri indimenticabili. Come molti dei loro personaggi, Davis ha la forza di un’ostinazione e l’incapacità di rinunciare ai sogni – anche davanti all’ineluttabilità del destino di un musicista “molto bravo ma non un genio”. Gran Premio della Giuria a Cannes 2013.

Sabato 8 febbraio | Classic

ore 18.00 Monica e il desiderio (Sommaren Med Monika)

Ingmar Bergman, Svezia 1952, 92’ – Con Harriett Anderson, Lars Ekborg

“Un tenero ma non sentimentale resoconto di una storia d’ amore finita male”: in realtà si tratta di un film scandalo falcidiato, anche in Italia, dalla censura. Il desiderio di Harriett Anderson che fiammeggia nel grigio e nero dei quartieri poveri di Stoccolma come nell’ eden insulare dove vive con un ragazzo un breve e nomade idillio, innerva una femminilità eversiva ancora oggi. Sempre in scena, l’ occhio prensile, desolato e palpitante di un maestro.

ore 21.00 Diavolo in corpo (Vietato ai minori 18 anni)

Marco Bellocchio, Italia 1986, 115’ – Con Maruschka Detmers, Federico Pitzalis

Riprendendo il celebre film/romanzo di Autant-Lara e Radiguet, Bellocchio sembra più ribellarsi alle mistificazioni del Terrorismo e della Psicanalisi che al sacro onore di Patria o Famiglia: ma la Detmers, corpo senza censure, musa demente, enigma danzante, spazza ogni lettura sociopolitica. La lunga fellatio in macchina fece del soggetto un nuovo scandalo e del film dai colori brillanti “quasi un documentario”.

A seguire un incontro con il pubblico condotto da Mario Sesti che vedrà la partecipazione dei registi Marco Bellocchio e Maurizio Sciarra.

Domenica 9 febbraio | Family

Ore 16.00 Pulcinella e il pesce magico di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati, Italia, 1981, 9’45’’

Pulcinella passa quasi tutto il tempo a sognare oppure a scappare da chi non gli permette di sognare.

a seguire La tela animata

di Jean-François Laguionie, Francia, Belgio 2011, 76’

Un quadro vivente, in cui i personaggi prendono vita alla ricerca di colui che li ha creati. Un’animazione incantevole, di un grande talento francese.

Orari e prezzi

– EXTRA, le grandi anteprime

Mercoledì ore 21 – 7€

– CLASSIC, la memoria del cinema

Sabato ore 18 prima proiezione / ore 21 seconda proiezione – 7€ (10€ due proiezioni della stessa giornata)

– FAMILY, film d’animazione

Domenica ore 16 – 7€ adulti, 5€ bambini fino a 14 anni

– Corso “Bella la fotografia, bravi gli interpreti: come diventare critici cinematografici in poche ore”

Lunedì ore 18 – 28€ (9€ la singola lezione), MAXXI BASE

Biglietto ridotto € 5,00 per i possessori di card myMAXXI, Amici del MAXXI, Corporate MAXXI Cinema (a eccezione di EXTRA). Corso di critica cinematografica: 25€ (7€ la singola lezione).

Proiezione + aperitivo o merenda a prezzo ridotto

Con il biglietto del film, al ristorante e alla caffetteria il sabato e il mercoledì, dalle ore 19, Happy Hour a 10 euro, e la domenica (dalle ore 15) Baby Snack a 4 euro. Presentando il biglietto di “Cinema al MAXXI” alla cassa si avrà diritto ad accedere al museo con tariffa ridotta entro i sette giorni successivi alla proiezione.