Nemico pubblico – Il digitale è nato come la strumento della diretta, sfrutta l’immediatezza dell’immagine. Poi arriva Michael Mann, e tutto quello che si studia sul digitale come mezzo economico per realizzare un film di bassa qualità va in fumo. Perché Mann con il digitale ci ha realizzato Collateral, Miami Vice ed ora arriva Nemico Pubblico, il suo film forse più personale più aperto alla sperimentazione, ma allo stesso tempo un film che rivoluziona il modo di guardare al cinema e al genere in particolare.

La storia è quella famosissima oltreoceano di John Dillinger, un criminale specializzato nelle rapine in banca che nei primi anni ’30 ha fatto tremare le istituzioni americane. Ma questo Dillinger che Mann ci dipinge con la sua spettacolare fotografia sgranata è un po’ più articolato, complesso rispetto alle sue precedenti rappresentazioni. Mann è partito dalla fine, da quando il bandito John deve ricominciare la sua vita dopo un lungo periodo di reclusione. E lui scegli di raccontarlo alla vecchia maniera, come fosse un western. Un uomo prima di tutto, un duro che si atteggia a divo, ma che nella realtà ha ispirato in prima persona la costruzione della figura divistica negli anni dello star system.

Nemico pubblico – Mann ha riportato sulla schermo la figura mitica del crimine

Mann ha

riportato sulla schermo la figura mitica e umana attraverso un

incredibile Johnny Deep che nelle corde oscure del

bandito ha trovato le sue, offrendo in questo modo

un’interpretazione davvero convincente che affascina e si confà

alla figura carismatica che ci viene presentata. Una persona

carismatica dunque ma anarchica, che si scontra sia con la

criminalità organizzata che ovviamente con la legge, impersonata da

un bravissimo

Christian Bale nei panni di Melvin Purvis,

l’agente speciale che ha dato la caccia a Dillinger. Una

recitazione sommessa fatta più di silenzi e sguardi che di parole

che si aggiunge alle già numerose rilevanti interpretazioni di

Bale. Ma chi brilla davvero in un universo di uomini è

Marion Cotillard, semplicemente eccezionale

nei panni della donna del bandito Billie Frechette: se qualcuno

avesse avuto dubbi sul fatto che il suo Oscar fosse stato assegnato

agli strati di trucco in La Vie en Rose, adesso deve ricredersi.

Marion riesce ad essere potente e fragile, bella e crudele

mantenendo le sue sembianze delicate.

Mann ha

riportato sulla schermo la figura mitica e umana attraverso un

incredibile Johnny Deep che nelle corde oscure del

bandito ha trovato le sue, offrendo in questo modo

un’interpretazione davvero convincente che affascina e si confà

alla figura carismatica che ci viene presentata. Una persona

carismatica dunque ma anarchica, che si scontra sia con la

criminalità organizzata che ovviamente con la legge, impersonata da

un bravissimo

Christian Bale nei panni di Melvin Purvis,

l’agente speciale che ha dato la caccia a Dillinger. Una

recitazione sommessa fatta più di silenzi e sguardi che di parole

che si aggiunge alle già numerose rilevanti interpretazioni di

Bale. Ma chi brilla davvero in un universo di uomini è

Marion Cotillard, semplicemente eccezionale

nei panni della donna del bandito Billie Frechette: se qualcuno

avesse avuto dubbi sul fatto che il suo Oscar fosse stato assegnato

agli strati di trucco in La Vie en Rose, adesso deve ricredersi.

Marion riesce ad essere potente e fragile, bella e crudele

mantenendo le sue sembianze delicate.

Quello che però lascia un po’ l’amaro in bocca è una scrittura non troppo perfetta. A tratti apparentemente poco attenta a quelli che sono i nodi del racconto, sicuramente una sceneggiatura meno rarefatta avrebbe dato i giusti accenti ad una storia intrigante e ad un personaggio di tutto rispetto e di grande spessore. Peccato anche per l’aspetto musicale del film, che se nel finale regala insieme ad un sapiente montaggio attimi di reale suspense, nel corpo del film è estremamente rarefatta e quando compare, lo fa con prepotenza violentando il corso delle immagini.

Nonostante questo, Nemico Pubblico è un’esperienza visiva totale; la ripresa in digitale da l’impressione non di un film d’epoca, ma di essere esattamente lì, nel 1934, con Dillinger e la sua gang rabbiosa e anarchica ad accumulare denaro senza mai curarsi del futuro, ed è esattamente ciò che Mann voleva accadesse. Proiettare lo spettatore nella storia, fargli vivere tutto ciò che è davvero successo, negli stessi luoghi che nel tempo sono diventati quasi leggendari, fargli assaggiare quasi l’odore della polvere da sparo che copiosamente viene utilizzata lungo tutto il film.

Una pellicola forse leggermente al di sotto delle aspettative, ma che surclassa i generi e le definizioni aprendo ancora una volta una sperimentazione visiva e concettuale del cinema laddove si credeva fosse stato già detto tutto. E questo tipo di rivoluzioni spettano soltanto a chi, come Mann, conosce profondamente il cinema e per questo è in grado di modificarne i codici.

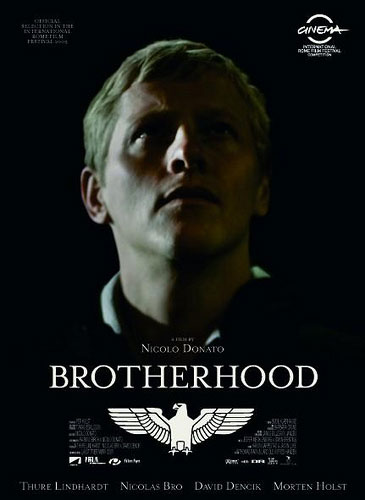

Brotherhood, con una gestazione di

quattro anni, arriva al

Brotherhood, con una gestazione di

quattro anni, arriva al